DI TENGAH ketidakpastian sistem kesehatan global dan mahalnya obat-obatan kimia, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memastikan akses kesehatan yang terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Pandemi COVID-19 yang lalu menunjukkan betapa rentannya ketahanan kesehatan nasional ketika rantai pasok obat dan alat kesehatan global terganggu.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, yaitu pengembangan tanaman obat unggul (tanaman biofarmaka) sebagai pilar kemandirian kesehatan dan ekonomi.

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 80 persen penduduk dunia menggunakan obat herbal tradisional sebagai bagian dari perawatan kesehatan mereka.

Pada 2015, nilai perdagangan global untuk enam kelompok tanaman obat mencapai 4,3 miliar dollar AS.

Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas sekitar 9.600 spesies dengan lebih dari 22.000 ramuan obat tradisional yang telah teridentifikasi secara ilmiah.

Namun, kita masih tertinggal dalam pemanfaatannya dari negara-negara seperti China, India, dan Brasil. Mereka lebih dahulu membangun ekosistem riset dan produksi.

Untuk mengubah keadaan ini, Indonesia perlu segera mengembangkan strategi nasional yang komprehensif dalam memanfaatkan potensi tanaman obat.

Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan riset dan pengembangan, pemberdayaan petani lokal dalam budidaya tanaman obat, serta penguatan industri pengolahan dan pemasaran produk herbal.

Baca juga: Minyak Nilam Indonesia yang Mengharumkan Dunia

Potensi ekonomi yang terabaikan

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah Indonesia meningkat dari 222,88 juta dollar AS (sekitar Rp 3,66 triliun) pada 2012 menjadi 291,87 juta dollar AS (sekitar Rp 4,79 triliun) pada 2023.

Beberapa komoditas seperti minyak nilam, jahe, dan kunyit memiliki potensi lebih besar untuk komoditas ekspor jika diolah menjadi produk bernilai tambah. Meski demikian, potensi ini belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi nasional.

Dalam beberapa dekade terakhir, sebelum bertranformasi menjadi Badan Standarisasai Instrumen Pertanian (BSIP), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian berhasil mengembangkan berbagai varietas tanaman obat unggul dengan kualitas yang kompetitif secara global.

Misalnya, Nilam Varietas Patchoulina 1 dan 2 memiliki kadar Patchouli Alcohol (PA) lebih dari 30 persen, yang melebihi standar pasar.

Minyak Nilam memiliki beragam manfaat dalam bidang jamu, kesehatan, kecantikan, pengobatan alternatif, serta aromaterapi.

Minyak nilam juga memiliki khasiat sebagai antibakteri, antijamur, anti-inflamasi, penguat imun, serta anti-aging untuk kesehatan kulit.

Dalam pengobatan alternatif, minyak ini juga digunakan sebagai antidepresan alami, pereda kecemasan, insomnia, serta perangsang metabolisme dan daya tahan tubuh.

Dalam aromaterapi, aroma nilam bermanfaat untuk menenangkan pikiran, mengurangi stres, meningkatkan mood positif, serta mempertajam konsentrasi.

Baca juga: Dinamika Industri Kopi Indonesia

Selain itu, Kumis Kucing Orsina 1 Agribun memiliki kandungan sinensetin yang tinggi sebagai penghancur batu ginjal. Sementara Jahe Merah Jahira dan Kunyit Curdonia mengandung senyawa aktif yang lebih tinggi dibandingkan varietas biasa.

Sayangnya, riset Pusat Studi Biofarmaka IPB (2022) menunjukkan bahwa industri jamu nasional masih bergantung pada bahan baku impor karena kualitas dan kontinuitas pasokan dalam negeri belum terjamin.

Petani tanaman obat masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lahan terbatas, akses pembiayaan yang sulit, hingga minimnya pengetahuan tentang teknik budidaya yang baik.

Produktivitas jahe nasional, misalnya, hanya mencapai 8–10 ton per hektare, jauh lebih rendah dibandingkan India yang mencapai 25 ton per hektare.

Di sisi lain, industri dalam negeri lebih memilih impor bahan baku karena harga yang lebih murah meskipun kualitasnya sering dipertanyakan.

Strategi pengembangan ekosistem tanaman obat nasional

Pemerintah perlu menggalakkan budidaya tanaman obat berbasis klaster di sentra produksi, serta menyediakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi petani tanaman obat.

Pelatihan intensif tentang Good Agricultural Practices (GAP) juga harus digalakkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Contoh sukses dari upaya ini dapat ditemukan di Kabupaten Temanggung, di mana 3.000 petani tembakau, beberapa telah berhasil beralih ke budidaya diversifikasi tanaman. Salah satunya tanaman obat purwoceng yang bernilai tinggi, berkat pendampingan akademisi dan dukungan pemerintah daerah.

Di sektor hilir, peningkatan nilai tambah harus menjadi fokus utama. Pembangunan pabrik ekstraksi berteknologi tinggi di sentra produksi dapat meningkatkan nilai jual produk, seperti mengubah minyak nilam mentah seharga 15 dollar AS (setara Rp 250.000) per kilogram menjadi isolat patchouli alcohol yang bernilai 500 dollar AS (setara Rp 8 juta) per kilogram.

Kolaborasi antara BUMN seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dengan UMKM juga dapat mempercepat produksi sediaan farmasi modern berbasis tanaman obat.

Kemitraan antara petani, pemerintah, akademisi, dan industri atau model quadruple helix perlu diwujudkan dalam bentuk klaster inovasi.

Baca juga: Superfood Daun Kelor: Nilai Gizi, Ekonomi, dan Lingkungan

Akademisi dapat berperan dalam pengembangan benih unggul dan teknologi pascapanen, sementara industri menjamin pembelian dengan harga yang wajar.

Model seperti ini telah sukses diterapkan di India melalui skema "Agri-Export Zones", di mana pemerintah menyediakan infrastruktur, industri menjadi penggerak utama, dan petani mendapatkan kepastian pasar.

Standarisasi mutu juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk herbal Indonesia di pasar global.

Pemerintah perlu mempercepat penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk setiap varietas tanaman obat, serta mendorong sertifikasi organik dan fair trade.

Selain itu, diplomasi kesehatan harus dimanfaatkan untuk membuka akses pasar global, termasuk melalui jejaring internasional seperti International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations (IADSA).

Pelestarian budaya dan kearifan lokal

Pengembangan tanaman obat tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Lebih dari 300 etnis di Indonesia memiliki pengetahuan tradisional dalam pengobatan herbal yang dapat dipatenkan.

Namun, data dari WIPO (2023) menunjukkan bahwa Indonesia baru memiliki 152 paten terkait tanaman obat, jauh lebih rendah dibandingkan China yang memiliki lebih dari 14.000 paten.

Oleh karena itu, program dokumentasi pengetahuan tradisional harus diperluas untuk mencegah biopiracy (perampasan komersial sumber daya biologis) dan memastikan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat.

Baca juga: Purwoceng, Ginseng Lokal Bernilai Tinggi

Berdasarkan laporan dari For Insights Consultancy, pasar obat herbal organik global diperkirakan tumbuh dari 14,8 miliar dollar AS (sekitar Rp 231,4 triliun) pada tahun 2023 menjadi 24,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 383,2 triliun) pada 2030, dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 9,8 persen.

Untuk menyambut peluang ini, Indonesia perlu menyusun peta jalan pengembangan tanaman obat yang terintegrasi dengan program Industri Hijau dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Investasi dalam riset genomik tanaman obat, pelatihan tenaga herbalis bersertifikat, serta integrasi pengobatan herbal dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus segera dipercepat.

Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi pemimpin dalam industri tanaman obat dunia, mulai dari kekayaan biodiversitas, warisan budaya, hingga sumber daya manusia ahli yang berkualitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

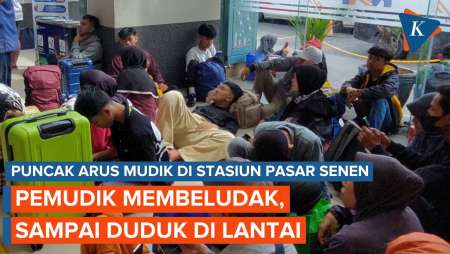

![[FULL] AHY Cek Kesiapan Mudik Lebaran di Pasar Senen, Lepas Keberangkatan Kereta](https://assets-studiohub.kompas.com/video2019/73f614858444241bddf143/5b73469e82c67f1e9d34d3d14c9bf215/t_5b73469e82c67f1e9d34d3d14c9bf215.jpg)